Arbeit im Mittelalter – der Alltag der einfachen Leute

Wenn ich mich mit dem Thema Arbeit im Mittelalter beschäftige, merke ich immer wieder, wie stark romantisierte Bilder unser Denken prägen. Viele stellen sich Bauern mit Heugabeln, fleißige Mägde oder geschäftige Handwerker vor. Doch dahinter steckt weit mehr – echte körperliche Härte, erstaunliche soziale Strukturen und Arbeitsformen, die unsere moderne Arbeitswelt in vielerlei Hinsicht beeinflusst haben! Eine historische Quelle aus dem 14. Jahrhundert beschreibt etwa, dass ein durchschnittlicher Landarbeiter oft „von Sonnenaufgang bis zum letzten Licht“ arbeitete – und das nicht als Ausnahme, sondern als Normalzustand.

In diesem Artikel nehme ich dich mit in diese Welt aus Mühsal, Pflicht, Gemeinschaft und Überleben. Ich zeige dir, wie Löhne funktionierten, warum Arbeit damals eine völlig andere Bedeutung hatte und wieso das Leben der einfachen Leute trotz aller Härte voller Strategien war, um mit den Herausforderungen der Zeit klarzukommen. Lass uns gemeinsam in die Arbeitsrealität eintauchen, die viele Jahrhunderte lang das Fundament Europas bildete.

Die Bedeutung von Arbeit im mittelalterlichen Alltag

Manchmal frage ich mich, wie sich ein normaler Tag für jemanden angefühlt haben muss, der im Mittelalter aufgewachsen ist. Nicht im Königshof, nicht im Kloster, sondern ganz unten – da, wo Arbeit nicht nur etwas war, das man tat, sondern etwas, das einen definierte. Mir ist das zum ersten Mal bewusst geworden, als ich mich in alte Quellen zur Arbeit im Mittelalter vergraben habe und dabei fast erschrocken bin, wie eng soziale Zugehörigkeit und tägliche Aufgaben miteinander verflochten waren. Du warst nicht Bauer, weil du Lust auf Landwirtschaft hattest. Du warst Bauer, weil deine Eltern Bauern waren. Punkt. Dieses Gefühl von „Du kommst aus diesem Stand, also arbeitest du so“ zieht sich wie ein roter Faden durch die gesamte mittelalterliche Gesellschaft.

Mir ist sogar mal ein kleiner gedanklicher Fehler passiert: Ich habe eine Zeit lang geglaubt, Bauern hätten einfach „den Hof übernommen“, so wie wir es aus romantischen Filmen kennen. Aber nope, das war oft viel komplizierter. Abhängigkeit von Grundherren, Abgabenlasten, Frondienst – das hat alles bestimmt, wer welche Arbeiten erledigt hat. Viele Leute hatten nicht mal die Wahl, ob sie eine Aufgabe mögen. Es wurde einfach gemacht, weil sonst das Überleben der Familie wackelig war. Und Überleben war im Mittelalter im Grunde das zentrale Konzept jeder Arbeit. Du hast nicht gearbeitet, um dich zu verwirklichen, sondern weil du sonst keine Chance hattest, durch den Winter zu kommen.

Was ich besonders spannend finde: Die Familie war im Grunde die kleinste „Arbeitsfirma“ dieser Zeit. Alle haben mit angepackt – Kinder, Großeltern, Frauen, Männer. Niemand stand daneben, niemand war überflüssig. In einem Dorf gab es eine Art stilles Abkommen darüber, wer was erledigt. Und trotzdem war jeder in einem Netz aus feudaler Abhängigkeit gefangen, das wir uns heute kaum vorstellen können. Wenn der Grundherr sagte: „Diese Woche Fronarbeit“, dann ging das vor. Deine eigenen Felder konnten warten. Und wenn sie nicht warten konnten, ja Pech. Viele Hungersnöte entstanden genau aus solchen Prioritätsverschiebungen.

Zwischendurch musste ich schmunzeln, als ich gelesen habe, wie Religion und Tradition in den Alltag hineinregierten. Es war nicht einfach „Arbeiten, fertig, schlafen“. Der Kalender war voller religiöser Feste, Rituale und Verbote. An manchen Tagen durfte nicht gearbeitet werden, an anderen Tagen wurde besonders viel verlangt. Und dieser ständige Wechsel aus Pflicht und Pause hat den Lebensrhythmus unglaublich geprägt. Manchmal denke ich, die Menschen damals haben mehr spirituelle Pausen gehabt als wir – aber eben oft ungewollt.

Der Gedanke, dass Arbeit sozialer Status war, hat mich beim Recherchieren dauernd verfolgt. Ein Schmied war kein „Handwerker“. Er war der Schmied. Eine Bauersfrau war nicht einfach eine Hausfrau – sie war Arbeitskraft, Organisatorin, Ernährerin, oft sogar Managerin eines ganzen Hofsystems. Dieses soziale Gefüge war hart, ja, aber gleichzeitig irgendwo beeindruckend stabil.

Wenn ich mir das alles anschaue, wird klar: Arbeit im mittelalterlichen Alltag war kein Job, sondern Identität. Sie hat bestimmt, wo du wohnst, mit wem du heiratest, welche Rechte du hast – oder eben nicht. Und ganz ehrlich: Manchmal ist es hilfreich, sich daran zu erinnern, wie weit wir uns davon wegentwickelt haben, auch wenn bestimmte Muster in moderner Form immer noch da sind. Das Mittelalter zeigt uns auf eine ziemlich ungefilterte Weise, wie eng Arbeit und Überleben miteinander verwoben sein können – und wie sehr Tradition, Herkunft und Religion das Denken einer ganzen Gesellschaft formen.

Landwirtschaft – das Rückgrat der mittelalterlichen Wirtschaft

Man kommt an der Landwirtschaft im Mittelalter einfach nicht vorbei, wenn man verstehen will, wie diese ganze Welt überhaupt funktioniert hat. Ich habe irgendwann mal den Fehler gemacht zu glauben, Landwirtschaft sei damals ein „Beruf“ gewesen – sowas wie heute Landwirt sein. Dabei war es viel mehr eine Lebensweise, die fast alles bestimmt hat. Es überrascht mich bis heute immer wieder, dass über 80 % der Menschen in irgendeiner Form auf dem Feld gearbeitet haben. Das war nicht optional und nicht romantisch, sondern die Grundlage, damit eine ganze Region überhaupt überleben konnte.

Als ich mich tiefer reingelesen hab, hat mich vor allem der Alltag fasziniert. Dieses Pflügen im Frühjahr, das Säen zur richtigen Zeit, die endlosen Stunden des Jätens – das war eine Maschine ohne Pause. Und jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, stell ich mir vor, wie anstrengend dieser Rhythmus gewesen sein muss. Wenn du beim Pflügen zu spät dran warst, hast du im Herbst halt weniger geerntet. Da gibts keinen Reset-Knopf. Die Viehversorgung war ja auch ein Full-Time-Job für sich. Kühe treiben, Schafe scheren, Schweine füttern, Mist ausbringen. Ich hab mal zu spät gemäht – kleine Hobbyaktion – und selbst da hab ich gelernt: Gras hat seinen eigenen Kopf. Stell dir das mal mit einer ganzen Dorfgemeinschaft vor.

Diese Unterschiede zwischen Bauern, Knechten und Mägden haben mich anfangs völlig verwirrt. Bauern wirkten auf mich wie „frei“, Knechte wie „Angestellte“ und Mägde wie Haushaltshilfen. Ja, und dann liest du ein bisschen und merkst, dass die soziale Struktur viel krasser war. Ein Bauer konnte zwar Land besitzen, musste aber ständig Abgaben zahlen. Knechte hatten oft nur Kost und Logis, kaum Geld. Und Mägde waren so ein bisschen Mädchen für alles, drinnen wie draußen. Als ich das erste Mal versucht hab, das sauber zu sortieren, hab ich mir sogar Tabellen gemacht, und das wurde trotzdem chaotisch, weil jede Region ihre eigenen Regeln hatte.

Der Jahresrhythmus im Mittelalter ist eine eigene Wissenschaft. Ich sag dir ganz ehrlich: Wenn du einmal verstanden hast, wie abhängig alles vom Kalender war, guckst du nie wieder auf ein frisch gepflügtes Feld, ohne daran zu denken, wie viel Planung dahintersteckt. Frühling war Stress pur. Sommer war Überlebenskampf, weil Erntezeit. Herbst war Aufräumen und Vorsorgen. Winter war angeblich ruhiger, aber da fand viel Reparaturarbeit und Vorbereitung statt. Ich hab mal versucht, diesen Rhythmus zu simulieren, nur als Schreibexperiment – nach zwei Tagen war ich fertig mit der Welt. Kein Wunder, dass das Mittelalter kaum Zeit für „Freizeit“ kannte, egal was manche romantische Filme dir vorgaukeln.

Was mich fast wütend macht, ist der Gedanke, wie komplett abhängig ganze Regionen von einer einzigen Ernte waren. Wenn Hagel kam oder Schädlinge oder zu viel Regen, wars das. Hunger, Krankheiten, manchmal echte Katastrophen. Ein Ernteausfall war nicht einfach schlechter Lohn, sondern konnte über Leben und Tod entscheiden. Und das war keine Seltenheit. Das zeigt ziemlich deutlich, warum Landwirtschaft wirklich das Rückgrat der mittelalterlichen Wirtschaft war – ohne funktionierende Ernte ist jeder Markt, jede Stadt, jedes Handwerk einfach zusammengebrochen.

Wenn ich heute über Bauernarbeit, Ackerbau, Erntearbeit oder die bäuerliche Lebenswelt schreibe, merke ich immer wieder, wie heftig dieser Kontrast zur modernen Welt ist. Im Mittelalter war die Landwirtschaft nicht nur Beruf, sondern Fundament der ganzen Gesellschaft. Und irgendwie macht das die Geschichte dieser Zeit noch spannender.

Handwerk und Zünfte – das Leben der städtischen Arbeiter

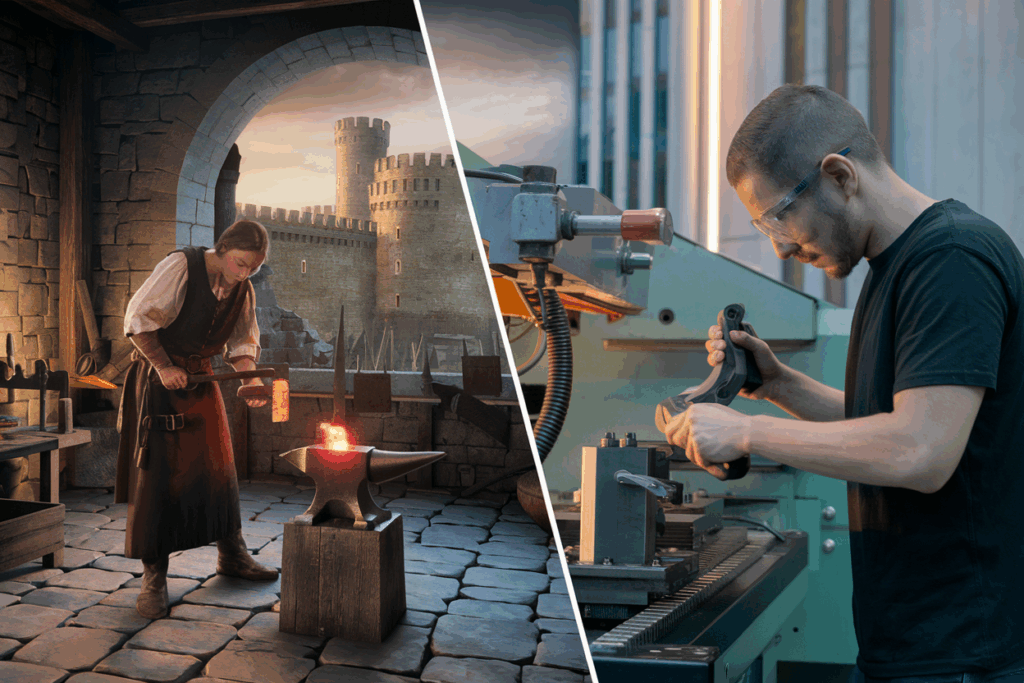

Handwerk im Mittelalter hat für mich immer etwas unglaublich Bodenständiges – und gleichzeitig gnadenlos Hartes. Wenn ich mich tiefer in diese Welt reinfuchse, fühl ich mich manchmal wie jemand, der plötzlich in einer Werkstatt steht, in der es nach Rauch, Leder und warmem Brot riecht. Und irgendwie passt das, weil Handwerk und Zünfte in mittelalterlichen Städten das echte Rückgrat des urbanen Lebens waren. Nicht die Adeligen, nicht die Geistlichen – die Schmiede, Bäcker, Gerber und all die anderen Leute, die mit ihren Händen gearbeitet haben.

Beim Schmied fängt’s oft an, weil der schon damals der „Tech-Support“ des Dorfes war, nur halt mit Hammer und Amboss. Ich hab einmal versucht, mit einem Mini-Amboss aus dem Baumarkt ein Stück Metall zu formen – totale Katastrophe. Das Ding ist mir weggeflogen, und ich hatte plötzlich riesigen Respekt für Leute, die das täglich machten. Ein mittelalterlicher Schmied musste Waffen härten, Hufeisen herstellen, Werkzeuge reparieren – und zwar schnell, zuverlässig und oft mit einer ganz bestimmten Technik, die seine Zunft vorschrieb.

Der Bäcker dagegen hat mich immer ein bisschen sentimental gemacht. Dieser Rhythmus: nachts kneten, morgens backen, tagsüber verkaufen. Und wehe, das Brot war zu leicht oder zu teuer. Die Zünfte haben das ganz streng kontrolliert. Die Gerber… puh. Das ist der Job, bei dem mir fast immer schlecht wird, wenn ich darüber lese. Häute einweichen, in Urin behandeln, trocknen, schleifen – ein Berufsalltag, der gestunken haben muss wie ein vergessener Alte-Käse-Keller. Trotzdem war der Gerber unverzichtbar, weil ohne ihn niemand Schuhe, Rüstungen oder Sättel gehabt hätte.

Was mich am meisten beeindruckt: Die Zünfte waren im Mittelalter echte Machtzentren. Die haben nicht nur Preise und Qualität festgelegt, sondern auch ganz genau geregelt, wer überhaupt arbeiten durfte. Und das klingt erstmal super ordentlich, aber dieses System war brutal eng. Wenn du Lehrling warst, hattest du oft jahrelang fast kein Geld. Du hast geschuftet, gelernt, geschwitzt – und manchmal hattest du trotzdem das Gefühl, nie gut genug zu sein. Ich hab mich mal in alte Lehrlingsregeln eingelesen und mich gewundert, wie viele Vorschriften es gab. Ein kleiner Fehler? Zunftmeister unzufrieden. Zu hohe Preise? Strafen. Produkte nicht sauber gearbeitet? Strafen. Die wollten Qualität, keine Diskussion.

Und dieser Weg vom Lehrling zum Gesellen und dann zum Meister war ein echter Marathon. Der Moment, wenn ein Geselle seine „Meisterprüfung“ bestanden hat – also die berühmte Meisterarbeit – muss sich angefühlt haben wie ein Lotto-Gewinn. Manche Gesellen sind jahrelang auf Wanderschaft gegangen, nur um neue Techniken zu lernen. Wenn ich mir das so vorstelle, seh ich jemanden, der mit einem kleinen Bündel und viel Mut loszieht, um seine Chancen zu verbessern. Und manchmal lief’s auch schief. Wenn du nicht in einer Zunft aufgenommen wurdest, hattest du in einer Stadt eigentlich verloren.

Dass Städte durch Handwerk aufblühten, wird oft unterschätzt. Märkte entstanden, Händler kamen, Wohlstand zog ein. Eine wachsende Stadt im Mittelalter roch buchstäblich nach Wachstum: nach Leder, nach Brot, nach frisch geschmiedetem Metall. Und jeder Handwerker, egal ob in einer Werkstatt oder als Stadtarbeiter, war Teil dieser wirtschaftlichen Maschine. Wenn ich heute durch Altstädte laufe, stell ich mir oft vor, wie viele kleine Hammerschläge, Brote, Stoffrollen oder Holzspäne hier die Geschichte geprägt haben.

Mein Tipp, falls du über Handwerk im Mittelalter schreibst: Schau dir unbedingt die Unterschiede zwischen den Zünften an. Manche waren extrem streng, andere lockerer. Und vergiss nicht – ohne dieses System gäbe es viele moderne Berufe in der Form gar nicht. Das macht die Geschichte noch spannender, irgendwie lebendig, fast greifbar.

Frauenarbeit im Mittelalter – unverzichtbar und oft unsichtbar

Frauenarbeit im Mittelalter hat mich schon immer ein bisschen wütend und gleichzeitig tief beeindruckt gemacht. Je mehr ich darüber lese, desto klarer wird mir, wie unfassbar viel Frauen damals getragen haben – wortwörtlich und im übertragenen Sinn. Und trotzdem tauchen sie in vielen Quellen nur am Rand auf, so als wären sie nur Statisten im großen Theater des Mittelalters. Wenn man genauer hinschaut, merkt man aber ziemlich schnell: Ohne Frauenarbeit wäre das ganze System einfach zusammengeklappt wie ein Kartenhaus.

Was mich als Erstes überrascht hat, war der Alltag der Bäuerinnen. Viele Leute stellen sich das so vor: Mann auf dem Feld, Frau im Haus. Totaler Quatsch. Bäuerinnen haben im Grunde alles gemacht – melken, Buttern, Gemüse anbauen, Kinder betreuen, Kleidung herstellen, sogar beim Säen und Ernten mitarbeiten. Ich hab einmal versucht, an einem einzigen Tag alles „nachzuempfinden“, indem ich nur Tätigkeiten genommen hab, die im Haushalt und Garten anfallen. Katastrophe. Nachmittags war ich so fertig, dass ich nicht mal mehr einen Eimer heben wollte. Und das war nur ein Bruchteil vom echten Alltag einer mittelalterlichen Frau.

Mägde dagegen hatten einen anderen Rhythmus, aber der war nicht weniger hart. Als ich das erste Mal in einer Quelle las, dass Mägde oft erst mit 3 oder 4 Uhr morgens angefangen haben, hab ich kurz gedacht, da wär ein Fehler. Aber nein. Die haben gekocht, Tiere versorgt, Wasser getragen, Brot gebacken – und das alles, bevor der Rest des Hauses wach war. Und trotzdem wurden sie selten erwähnt, weil ihre Arbeit „selbstverständlich“ war. Diese Unsichtbarkeit macht mich manchmal fassungslos. Wenn ich über unsichtbare Arbeit wie Kinderbetreuung, Hauswirtschaft oder Tierpflege schreibe, merke ich richtig, wie wenig sich seit damals geändert hat.

Eine Sache, die ich lange nicht peilte, war, wie extrem unterschiedlich die Rechte von Frauen je nach Region und Stand waren. Ich hab irgendwann mal versucht, das ganz sauber zu kategorisieren – großer Fehler. In einer Stadt durften Händlerinnen eigene Stände betreiben, in der nächsten Stadt mussten sie über ihren Mann verkaufen. Manche Regionen erlaubten Frauen, Erbe anzutreten, andere nicht. Und je niedriger dein sozialer Stand war, desto größer war meist die Arbeitslast. Es ist wie ein chaotisches Geflecht, bei dem du immer wieder denkst: „Okay, jetzt hab ich’s verstanden“ – und dann stolperst du über eine Ausnahme.

Was mich aber positiv überrascht hat: Frauen waren in viel mehr Berufen präsent, als viele denken. Brauerinnen zum Beispiel waren im Mittelalter völlig normal. Es gab Baderinnen, Wirtinnen, Hebammen, sogar Schreiberinnen und Händlerinnen, die mit Stoffen, Gewürzen oder Brot handelten. Ich bin beim Lesen einer alten Stadtordnung aus dem 14. Jahrhundert fast vom Stuhl gefallen, als ich gesehen hab, wie viele Vorschriften explizit für Frauen im Handwerk galten. Das zeigt ganz deutlich, wie tief Frauen in der mittelalterlichen Wirtschaft verankert waren – nur hat es kaum jemand aufgeschrieben.

Mein kleiner Tipp, wenn du über Frauenarbeit im Mittelalter, Hausarbeit, Handwerkerinnen oder bäuerliche Lebenswelt schreibst: Mach die unsichtbare Arbeit sichtbar. Das ist der Teil, der Menschen beim Lesen wirklich packt, weil er zeigt, wie viel hinter den Kulissen passiert ist. Und ganz ehrlich: Je mehr ich über diese Frauen lese, desto mehr Respekt hab ich für sie. Ohne sie hätte kein Feld genug Ertrag gebracht, kein Markt funktioniert und keine Familie überlebt.

Löhne, Abgaben und wirtschaftliche Abhängigkeit

Löhne im Mittelalter sind so ein Thema, bei dem ich jedes Mal denke: „Das kann doch nicht euer Ernst gewesen sein.“ Je mehr ich darüber lese, desto chaotischer wirkt dieses ganze System aus Lohn, Abgaben und ständiger wirtschaftlicher Abhängigkeit. Und ehrlich – ich hab schon ein paar Mal versucht, das alles sauber in Tabellen zu packen, und jedes Mal bin ich an irgendeiner Ausnahme verzweifelt. Es gab kaum feste Löhne, fast alles war saisonal, und wenn du Pech hattest, wurde dein Lohn nicht mal in Geld ausgezahlt, sondern in Naturalien, die du dann irgendwie über den Winter bringen musstest.

Was mich am meisten irritiert hat, war die Art, wie viele Leute damals überhaupt keinen direkten Umgang mit Bargeld hatten. Ich hab das früher total falsch eingeschätzt. Ich dachte, Handwerker und Bauern hätten regelmäßig Münzen in der Hand gehabt, aber nope. Viele haben ihren Lohn in Form von Getreide, Eiern, Brot oder ein bisschen Stoff bekommen. Ich hab irgendwann mal versucht, mir auszurechnen, was „ein Scheffel Getreide“ im Alltag bedeutet hätte – und ich lag völlig daneben. So ein Scheffel reicht vielleicht ein paar Wochen für eine Familie, je nachdem, wie viel Brot du backst und wie sparsam du bist. Das macht das Verständnis von Naturalabgaben plötzlich viel greifbarer.

Die Abgabenlast war für viele Familien das größte Problem. Der Grundherr wollte seinen Teil, die Kirche ihren Zehnt, und dann kamen noch die ganzen kleinen Verpflichtungen obendrauf: Frondienst, Wege bauen, Waldpflege, Transportdienste. Ich hab mal eine Liste gesehen, in der ein Hof sieben verschiedene regelmäßige Dienste ableisten musste – ohne Wahlmöglichkeit. Das war so viel, dass mir fast der Kopf geplatzt ist. Und es zeigt, wie tief die Leute in der wirtschaftlichen Abhängigkeit steckten. Deine Arbeitskraft gehörte dir nicht komplett. Ein Teil davon war immer vorab „verplant“, egal wie gut oder schlecht das Jahr lief.

Frustration ist da eigentlich vorprogrammiert. Stell dir vor, du hast ein Jahr mit zu wenig Regen. Die Ernte wird mies, deine Familie hungert vielleicht, aber die Abgaben musst du trotzdem zahlen. Da gabs keine Kulanz, kein „schlechtes Jahr, macht nichts“. Genau solche Situationen haben ganze Regionen in die Armut getrieben. Verschuldung war nicht die Ausnahme, sondern ein normaler Teil des Lebens. Viele Familien hatten Schulden beim Grundherrn oder bei reichen Bauern und schleppten die jahrelang mit sich rum. Manche verloren ihr Land, andere mussten ihre Kinder als Knechte oder Mägde weggeben. Das ist der Punkt, an dem man merkt, wie eng Armut und Arbeitsalltag miteinander verknüpft waren.

Einen Fehler hab ich früher ständig gemacht: Ich dachte, „Armut im Mittelalter“ hieße einfach, dass Menschen wenig besaßen. Aber das eigentliche Problem war die fehlende Flexibilität. Du konntest nicht mal eben etwas dazuverdienen oder den Job wechseln. Wenn der Lohn schlecht war, hattest du Pech. Wenn der Zehnt hoch war, hattest du Pech. Wenn dein Grundherr mehr Dienste verlangte, hattest du noch mehr Pech. Daher lohnt es sich, beim Schreiben über Löhne im Mittelalter oder wirtschaftliche Abhängigkeit immer auch diese strukturellen Zwänge mitzudenken.

Mein Tipp, falls du dazu Content erstellst: Rechne kleine, konkrete Beispiele vor. Zum Beispiel, wie viele Kilogramm Getreide eine typische Abgabe ausgemacht hat oder wie viele Tage pro Woche ein Knecht unbezahlt Frondienst leisten musste. Solche Details machen die Armut greifbar – und zeigen, warum das mittelalterliche Wirtschaftssystem für viele Menschen ein Käfig war, aus dem sie kaum ausbrechen konnten.

Arbeit unter extremen Bedingungen

Arbeit im Mittelalter unter extremen Bedingungen ist so ein Thema, das mich jedes Mal gleichzeitig fasziniert und runterzieht. Oft wird darüber gesprochen, wie hart die Leute gearbeitet haben – aber nicht darüber, wie viel Angst, Druck und ständige Unsicherheit eigentlich dazugehört hat. Wenn man tiefer reinschaut, merkt man schnell: Der Alltag war voller Gefahren, und jeder kleine Fehler konnte das Leben komplett verändern. Und manchmal hab ich beim Lesen das Gefühl, ich hätte im Mittelalter keinen einzigen Tag ohne Nervenzusammenbruch überstanden.

Die Krankheiten waren ein ständiger Begleiter. Ich hab irgendwann mal versucht, eine Liste von häufigen mittelalterlichen Infektionen zusammenzustellen – und hab nach der Hälfte aufgehört, weil die Liste so lang wurde, dass ich sie später nicht mal mehr sortieren konnte. Eine kleine Schnittwunde bei der Ernte? Kannste vergessen. Das wurde schnell entzündet, und ohne moderne Medizin war das richtig gefährlich. Besonders beim Ackerbau, beim Holzfällen oder beim Arbeiten in Werkstätten passierten dauernd Unfälle. Der Hammer rutscht dir aus der Hand, ein Ochse tritt aus, jemand rutscht im Regen aus – und plötzlich liegst du flach. Kein Ersatzlohn. Keine Krankenversicherung. Nur Pech.

Der Arbeitsdruck je nach Jahreszeit war ein wilder Ritt. Ich hab mal den Versuch gemacht, einen mittelalterlichen Jahresrhythmus in meinen Notizen nachzuzeichnen, und schon das Schreiben war stressig. Frühling: Boden vorbereiten, pflügen, säen. Sommer: Unkraut, Vieh raus, Vieh rein, Heu machen. Herbst: ernten, lagern, konservieren. Winter: reparieren, füttern, überleben. Der Druck im Sommer und Herbst war brutal. Stell dir vor, du bist mitten in der Ernte und es zieht ein Gewitter auf. Du weißt, wenn du nicht schnell genug bist, verliert deine Familie vielleicht Monate an Nahrung. Dieses Gefühl von „Wenn ich das heute nicht schaffe, hungern wir“ ist schwer zu begreifen, wenn man es nicht bewusst durchdenkt.

Hungersnöte, Kriege und Seuchen haben das Ganze dann noch mal auf eine düstere Ebene gehoben. Bei Hungersnöten mussten die Leute manchmal doppelt schuften – und hatten gleichzeitig weniger Kraft. Als ich das erste Mal über die große Hungersnot von 1315 gelesen hab, hab ich echt schlucken müssen. Leute haben Gras gegessen. Saatgut aufgebraucht. Tiere verkauft, die sie später für die Feldarbeit gebraucht hätten. Und dann kamen noch die Kriege, bei denen Felder niedergebrannt wurden oder Bauern in den Heeresdienst mussten. Die Arbeitssituation hing nicht nur vom Wetter ab, sondern von jedem politischen Drama, das irgendwo ausbrach.

Was oft vergessen wird, ist die psychische Belastung. Es gab keine soziale Absicherung. Kein Sicherheitsnetz. Wenn du krank geworden bist oder dir einen Arm gebrochen hast – ja, dann hattest du ein Problem. Manche mussten ihre Kinder als Knechte weggeben, weil sie selbst nicht mehr genug leisten konnten. Diese permanente Unsicherheit frisst dich irgendwann auf. Ich hab einmal in einem Historienbericht den Satz gelesen: „Der Tod ritt mit auf dem Feld.“ Und das klingt dramatisch, aber es trifft die Sache eigentlich ziemlich genau.

Wenn du Content über Arbeitsbedingungen im Mittelalter, Seuchen, Alltagsgefahren, Arbeitsdruck oder wirtschaftliche Abhängigkeit schreibst, dann lohnt es sich, diese emotionale Ebene mitzunehmen. Die Menschen damals waren nicht nur körperlich stark. Die waren mental zäh wie Leder. Und trotzdem lebten sie in einer Welt, in der ein einziger schlechter Monat das ganze Jahr zerstören konnte. Genau das macht die Arbeitsrealität dieser Zeit so heftig – und so wichtig, wenn man das Mittelalter wirklich verstehen will.

Freizeit, Feiertage und Erholungsphasen – gab es überhaupt Pausen?

Freizeit im Mittelalter wirkt auf den ersten Blick wie ein schlechter Witz. Je mehr ich mich damit beschäftige, desto öfter frage ich mich, wie Menschen damals überhaupt mal durchatmen konnten. Und trotzdem stolpert man in den Quellen immer wieder über Hinweise auf Feste, Gemeinschaft und sogar eine Art von Erholungsphasen – nur eben ganz anders, als wir uns das heute vorstellen. Wenn man begreift, wie stark kirchliche Feiertage, regionale Traditionen und der soziale Druck das Leben geprägt haben, bekommt das Thema plötzlich richtig Tiefe.

Kirchliche Feiertage waren tatsächlich so etwas wie die „offiziellen Pausentage“. Ich hatte früher gedacht, die Leute hätten einfach nonstop gearbeitet, aber beim Durchforsten alter Kirchkalender ist mir fast die Kinnlade runtergefallen. Es gab teilweise über 80 bis 100 Feiertage im Jahr – je nach Region sogar mehr. Ich hab einmal versucht, die Anzahl von verpflichtenden Ruhetagen im 15. Jahrhundert in einer Tabelle zu ordnen, und irgendwann saß ich da und dachte: „Ähm, wie haben die überhaupt gearbeitet?“ Natürlich waren nicht alle Feiertage wirklich frei, viele hatten trotzdem Aufgaben, aber es gab diese klaren Momente, in denen körperliche Arbeit verboten war. Und das hat richtig Struktur ins Leben gebracht.

Die Menschen haben diese Ruhetage genutzt – und zwar nicht nur, um zu schlafen. Viele Dorfbewohner haben ihre Freizeit mit Spielen, Musik und kleinen Ritualen gefüllt. Ich bin einmal in einem Museum über ein Holzspiel gestolpert, das Kinder und Erwachsene gemeinsam gespielt haben, und es hatte so einfache Regeln, dass ich mich dabei ertappt habe, wie ich das Ding nachbauen wollte. Feste waren richtige Gemeinschaftsereignisse. Da wurde gegessen, getanzt, gelacht, und ja, auch ordentlich getrunken. Und plötzlich ergibt es total Sinn, warum viele Chronisten überrascht schreiben, dass „der Tanzboden bebte“. Wenn du das ganze Jahr über schuftest, saugst du jeden Funken Erholung auf wie ein Schwamm.

Überraschend fand ich, dass manche Regionen wirklich viele freie Tage hatten – und andere wiederum fast gar keine. Süddeutsche Gebiete scheinen im Spätmittelalter regelrechte Festtagsmonster gewesen zu sein. In Norddeutschland dagegen war’s etwas nüchterner. Ich hab mal versucht, verschiedene Regionen zu vergleichen, und bin dabei fast verrückt geworden, weil jede Stadt ihre eigenen Regeln hatte. In manchen Gegenden wurde an bestimmten Heiligentagen komplett pausiert, in anderen nur vormittags oder nur für bestimmte Berufsgruppen. Es ist so ein wilder Flickenteppich voller kleiner Ausnahmen, dass man beim Recherchieren leicht die Nerven verliert.

Die größte Diskrepanz lag aber eindeutig zwischen Stadt und Land. In Städten wirkten Feiertage oft mehr wie gesellschaftliche Events: Zunftfeste, Jahrmärkte, religiöse Prozessionen. Es gab mehr Spielräume, mehr „Freude“, wenn man so will. Auf dem Land dagegen war Freizeit stark davon abhängig, ob die Arbeit es zuließ. Und mal ehrlich: Wenn du mitten in der Ernte steckst, interessiert es dich nicht, ob der Kalender sagt, dass du pausieren sollst. Ich hab einmal einen alten Eintrag gelesen, in dem stand: „Wir arbeiteten trotz des Festtages, denn das Korn hätte uns sonst verspottet.“ Das bringt es eigentlich perfekt auf den Punkt.

Wenn du über Feiertage, Freizeit im Mittelalter, Dorfgemeinschaft oder Erholungsphasen schreibst, lohnt es sich, diese kleinen Unterschiede zu betonen. Menschen damals hatten Pausen – nur eben nicht nach unserem modernen Verständnis. Sie feierten, wenn Tradition, Kirche oder Gemeinschaft ihnen diesen Raum gaben. Und vielleicht macht genau dieser Kontrast das Thema so spannend: In einer Welt voller Mühsal haben sie sich trotzdem Momente geschaffen, in denen das Leben leicht war.

Wie Arbeit im Mittelalter unsere heutige Arbeitswelt geprägt hat

Wenn ich darüber nachdenke, wie stark die Arbeit im Mittelalter unsere heutige Arbeitswelt geprägt hat, dann stolpere ich ständig über Dinge, die wir heute für völlig selbstverständlich halten – obwohl sie ihre Wurzeln irgendwo zwischen Ackerbau, Zünften und Hofgemeinschaften haben. Es ist verrückt, wie viel davon noch in unseren Strukturen steckt, auch wenn wir es nicht mehr bewusst wahrnehmen. Ich hatte mal den Denkfehler, dass alles „Moderne“ erst mit der Industrialisierung anfing. Und dann hab ich mich mit Lehrlingsordnungen aus dem 14. Jahrhundert beschäftigt und dachte nur: „Okay… das kenn ich doch. Irgendwie fühlt sich das verdächtig nach Ausbildungsordnung light an.“

Dieses ganze System aus Lehrling, Geselle und Meister – das lebt heute noch in Ausbildungen, Prüfungen und sogar in der Art, wie wir berufliche Kompetenz bewerten. Ich hab mal Spaßeshalber versucht, einen typischen mittelalterlichen Karriereweg mit einem heutigen Handwerksberuf zu vergleichen. Und die Parallelen waren so deutlich, dass ich kurz unsicher war, ob ich in der richtigen Zeile meines Notizbuches gelandet bin. Das Prinzip ist gleich geblieben: Erst lernst du zu arbeiten, dann lernst du Verantwortung, und erst wenn du zeigen kannst, dass du’s wirklich draufhast, wirst du selbstständig. Genau das war auch damals der Weg zum Meister – und das war alles andere als einfach.

Selbst unsere Arbeitszeiten haben ein paar mittelalterliche Schatten. Klar, niemand pflügt mehr mit Ochsen. Aber der Gedanke der saisonalen Belastung – im Sommer mehr, im Winter weniger – findet sich in vielen Branchen noch wieder. Landwirtschaft, Gastronomie, Tourismus. Ich hab mal mit Leuten gesprochen, die in saisonalen Jobs arbeiten, und die meinten: „Im Sommer bist du tot, im Winter atmest du.“ Und da dachte ich direkt an diese mittelalterlichen Bauernkalender, in denen der Sommer voller Stressmarkierungen war. Manche Dinge ändern sich einfach nicht, egal wie modern wir werden.

Und dann sind da die Rollenbilder. Da bin ich beim Recherchieren häufig in kleine emotionale Löcher gefallen, weil einiges davon bis heute nachwirkt. Dass Frauen jahrhundertelang soviel unsichtbare Arbeit geleistet haben und trotzdem kaum Erwähnung fanden – das spiegelt sich bis heute in Diskussionen über Care-Arbeit, Haushalt und Kinderbetreuung. Man sieht regelrecht die langen Wurzeln, die sich durch die Gesellschaft gezogen haben. Wenn ich drüber schreibe, versuche ich immer, das klar zu benennen. Denn historische Muster verschwinden nicht einfach so, die schleichen sich in neue Formen rein.

Was die Berufe betrifft: Viele moderne Handwerke lassen sich fast eins zu eins auf mittelalterliche Werkstätten zurückführen. Schmiede → Metallbauer. Bäcker → Bäcker (okay, der Name blieb gleich). Gerber → Lederverarbeiter. Schneider → Schneider. Und manchmal stolpert man über detailverliebte Regeln, die wir heute noch kennen. Qualitätsvorschriften, Prüfungen, Preisregeln. Als ich mal einen Zusatztext über mittelalterliche Zünfte gelesen hab, musste ich laut lachen, weil das Regelwerk sich anfühlte wie eine Mischung aus TÜV und Innungsordnung.

Und dann gibt es diese Werte, die einfach nicht kaputtgehen wollten. Meisterschaft. Gemeinschaft. Stolz auf gute Arbeit. Das Gefühl, dass ein Beruf Identität ist, nicht nur eine Einnahmequelle. Ich hab diese Momente, in denen ich beim Schreiben über das Mittelalter plötzlich merke: Das hat sich durchgezogen. Egal, ob jemand damals Hufeisen geschmiedet oder heute ein hochwertiges Möbelstück baut – der Gedanke, dass Arbeit Handwerk ist, dass sie etwas erschafft und Bedeutung hat, ist gleich geblieben.

Wenn du wirklich verstehen willst, wie unsere moderne Arbeitswelt funktioniert, dann lohnt es sich, diesen Blick zurückzuwerfen. Nicht, um nostalgisch zu werden – dafür war das Leben im Mittelalter viel zu hart. Sondern um zu begreifen, warum wir bestimmte Strukturen haben, warum manche Probleme so tief sitzen und warum Arbeit heute immer noch so viel mehr ist als nur ein Job. Geschichte erklärt manchmal Dinge, die im Alltag völlig unsichtbar wirken. Und genau das macht es so nützlich, wenn man darüber schreibt.

Fazit

Wenn ich auf die Arbeit im Mittelalter zurückblicke, wird schnell klar, wie hart und gleichzeitig genial organisiert diese Welt war. Der Alltag der einfachen Leute war von körperlicher Mühsal, strengen Strukturen und wenig Sicherheit geprägt. Trotzdem entstand eine Arbeitskultur, die unsere heutigen Systeme in vielen Bereichen beeinflusst – von handwerklichen Traditionen bis zur Ausbildung von Lehrlingen.

Ich hoffe, dass dir dieser Einblick zeigt, wie eng Vergangenheit und Gegenwart miteinander verbunden sind. Wenn du tiefer in die mittelalterliche Welt eintauchen willst, findest du in meinen weiteren Artikeln viele spannende Themen, die deine Perspektive auf Geschichte weiter erweitern.